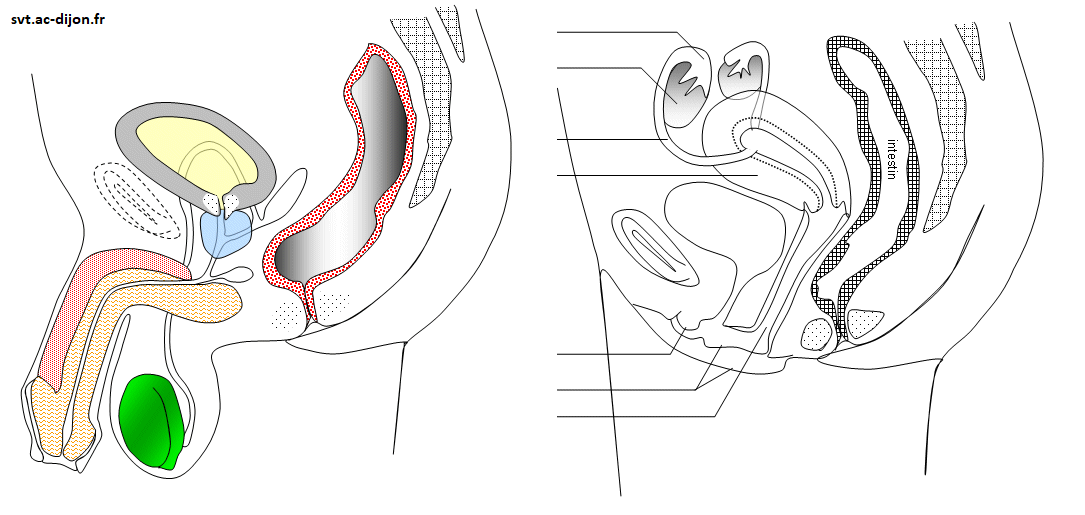

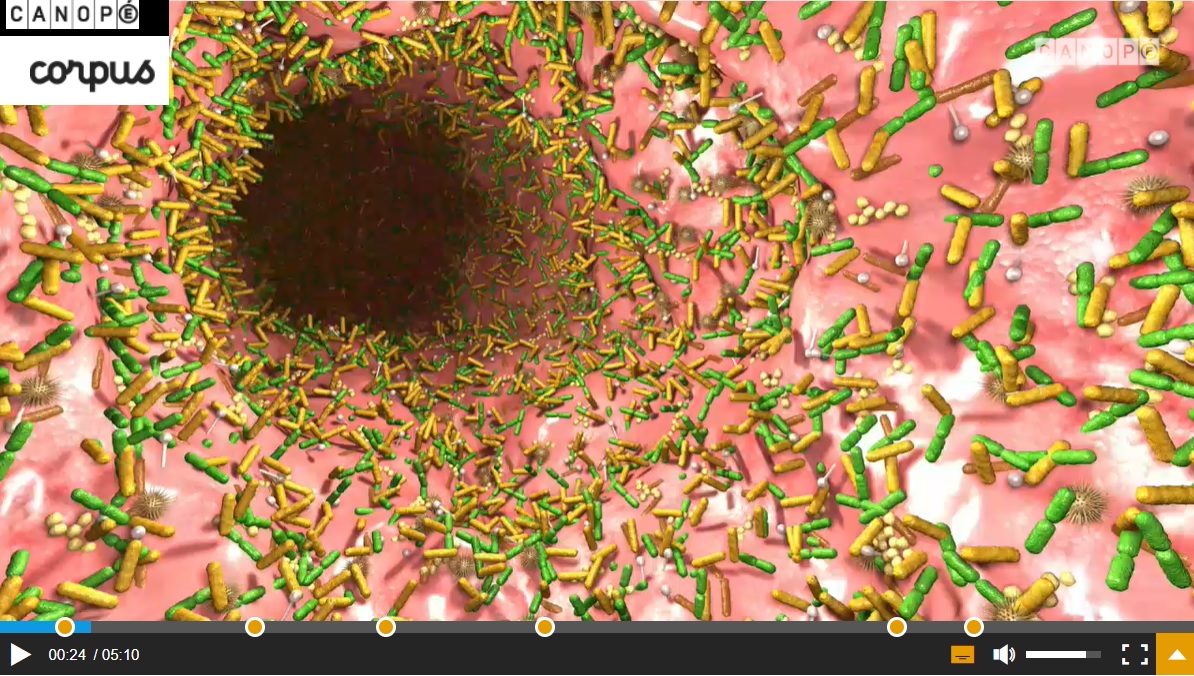

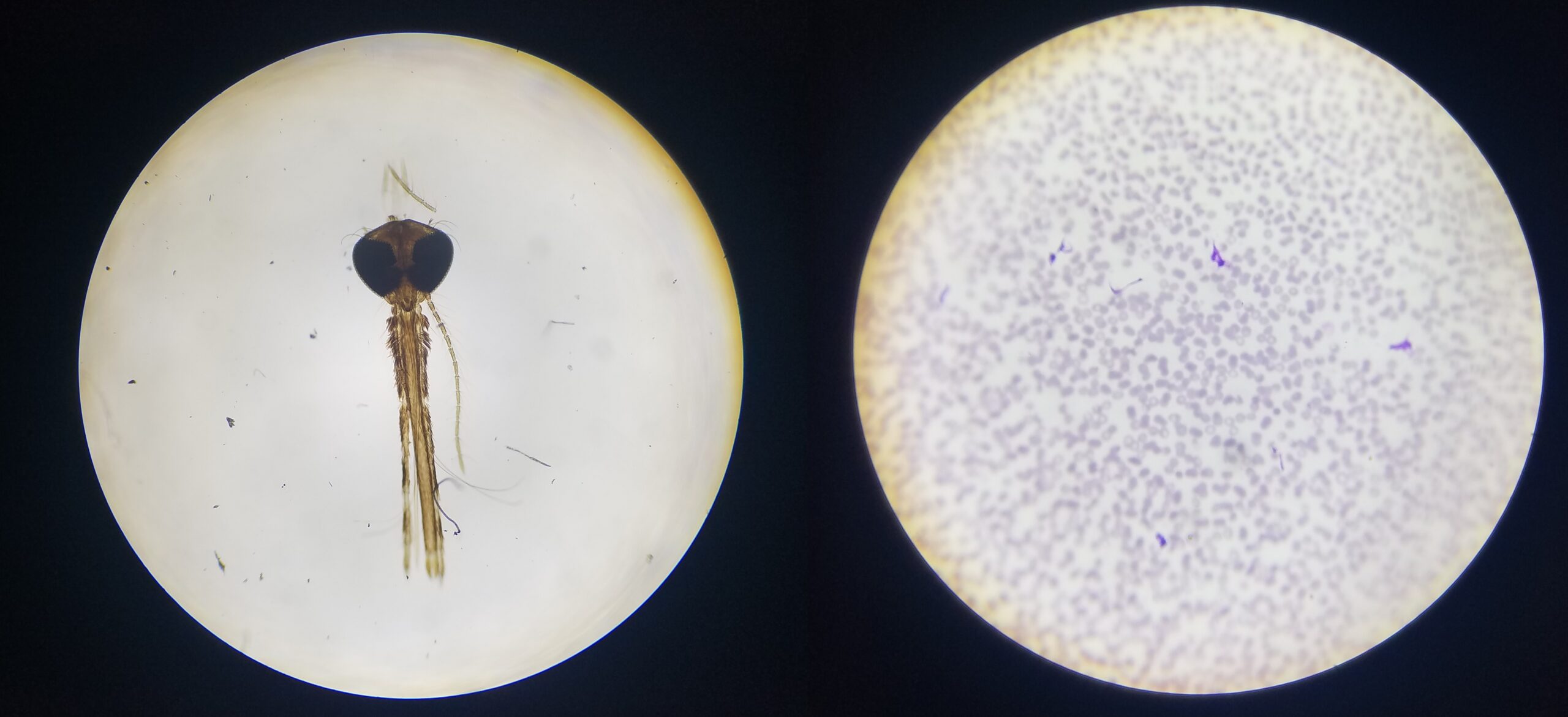

Chapitre 2 : procréation, plaisir, sexualité Comment peut-on maîtriser la procréation ? Comment résoudre les problèmes d’infertilité ? Comment se protéger des IST ? Quels sont les phénomènes cérébraux impliqués dans le plaisir sexuel ? I – Contraception, procréation médicalement assistée et IST Travaux de recherche par groupe : livret à inclure dans le cours Le fonctionnement de l’appareil reproducteur

Les Sciences de la Vie et de la Terre au collège et au lycée. Découverte, actualité, cours, aide et soutien en ligne.