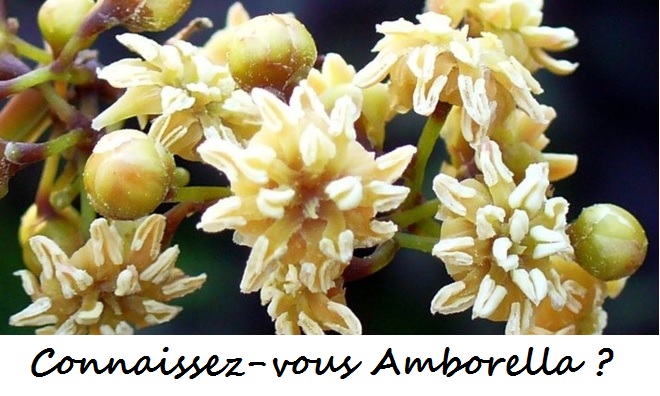

Dans le cadre d’un consortium international, l’IRD, le CNRS, l’INRA-AgroParisTech, l’Institut agronomique néo-calédonien (IAC) et l’université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) ont publié le 20 décembre 2013 dans la revue Science des résultats sur l’emblématique Amborella. Cet arbuste endémique de la Nouvelle-Calédonie est le seul survivant de la lignée la plus ancienne des plantes à fleurs. Le séquençage complet de son

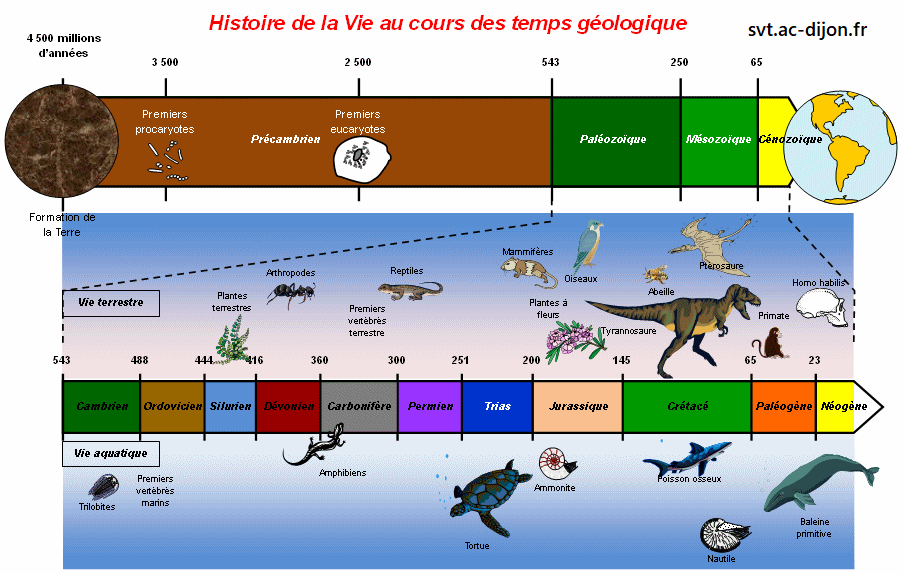

Les Sciences de la Vie et de la Terre au collège et au lycée. Découverte, actualité, cours, aide et soutien en ligne.